HISTORY

沿革

狭山事件と部落解放運動の歴史

1975年12月15日、「部落解放中央共闘会議」は結成され、部落解放運動と労働運動の強力な連帯を築くための重要な節目となりました。この組織の発足は、差別と抑圧に対する闘争を全国規模で進めるための画期的な一歩であり、その中心的な取り組みとして狭山事件に対する闘争が行われました。

狭山事件は、部落差別を背景にした冤罪事件として広く知られており、1963年に埼玉県狭山市で発生した事件において、石川一雄氏が逮捕・起訴されました。彼は一貫して無実を訴え続けていましたが、1974年には無期懲役の判決が下されました。この判決に対して、部落解放同盟や多くの労働団体が結集し、再審を求める運動が全国的に展開されました。

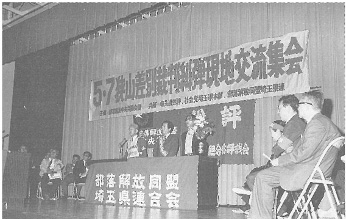

集会やデモにより訴え

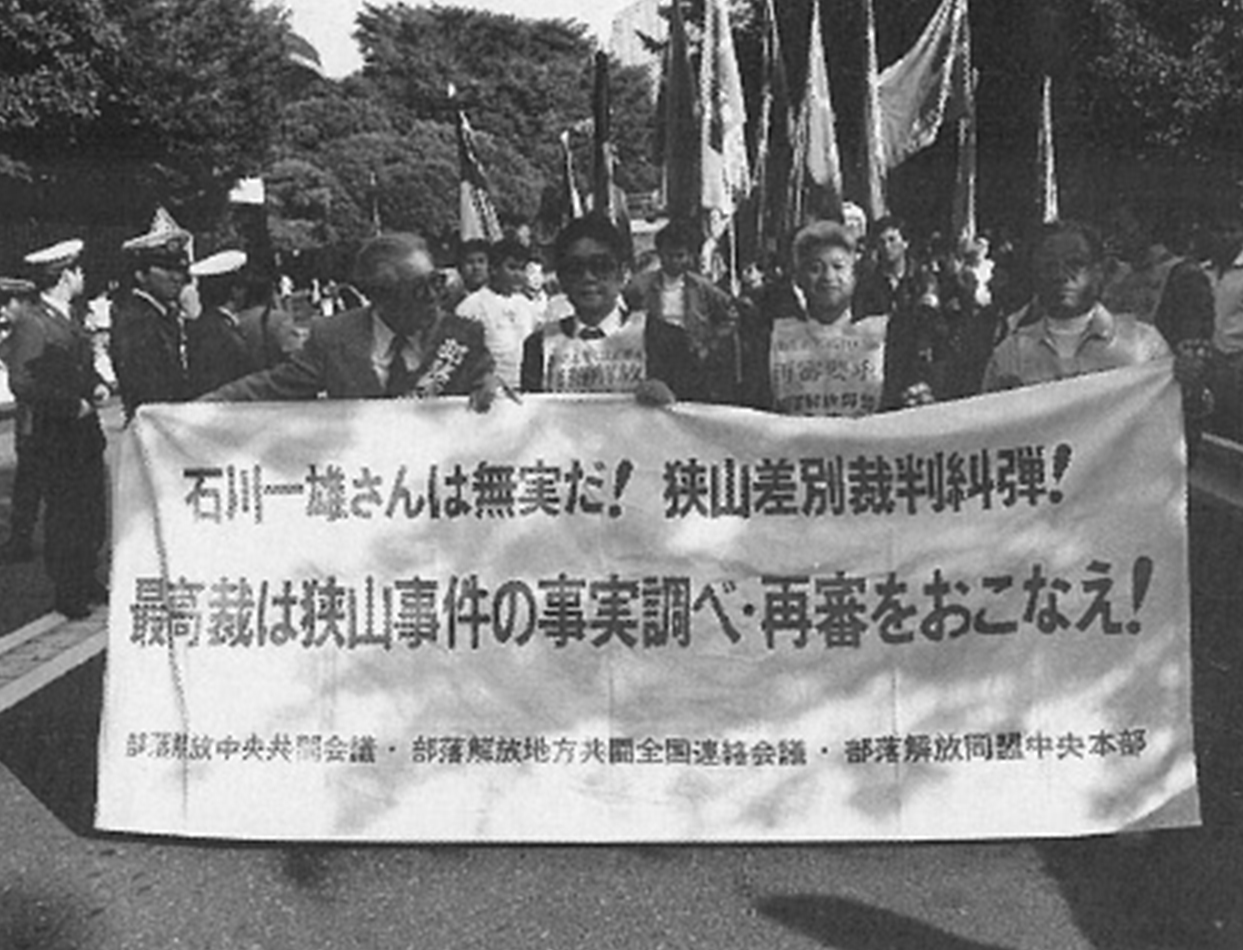

1975年から1985年の10年間、部落解放中央共闘会議は狭山事件の再審を求めるための集会やデモ、現地調査を繰り返し行い、事件の不当性を訴えました。特に1977年には最高裁への上告棄却に対する徹底した抗議行動が展開され、また1980年には東京高裁での再審請求が棄却されると、全国各地で再審要求の声が一層強まりました。

1981年、東京高裁で再審異議申立が棄却され、狭山事件はさらに厳しい局面を迎えますが、この時期にも部落解放運動は日本全国で強化され続けました。中央共闘会議は「差別をなくす」ための活動を強化し、人権擁護と平和のための闘争と結びつけながら、狭山事件の不当性を訴え続けました。

1985年には、狭山事件の再審請求が再度棄却されるという逆風にもかかわらず、中央共闘はより強い闘争体制を構築し続け、同年の第10回総会では結成10周年を迎える中、部落解放のためのさらなる戦いを誓いました。

この10年にわたる活動は、部落解放運動が全国的な規模で労働運動や市民運動と連携しながら進められたことを示し、狭山事件を通じて部落差別撤廃の重要性が社会に広く認識されるきっかけとなりました。